真性紅細(xì)胞增多癥(Polycythemia vera,PV)是一種獲得性的克隆性原發(fā)性紅細(xì)胞增生紊亂。原發(fā)性紅細(xì)胞增多癥是由于紅系祖細(xì)胞內(nèi)在特性異常所致。異常紅系祖細(xì)胞在外部調(diào)節(jié)因子的影響下,產(chǎn)生非依賴性或過度增殖,表現(xiàn)出血清中促紅細(xì)胞生成素低下的特征,而最常見的原發(fā)性紅細(xì)胞增多癥即為真性紅細(xì)胞增多癥。

PV 起因于多能造血干細(xì)胞的突變,造成了紅細(xì)胞生成過多,同時可伴有程度不一的粒細(xì)胞和血小板的過度增生。PV 隸屬于骨髓增殖性疾病(MPN),是一組克隆性造血干細(xì)胞疾病。一系或多系骨髓細(xì)胞不斷地異常增殖。發(fā)病可能為骨髓多能干細(xì)胞在向不同方向細(xì)胞分化過程中,受不明原因刺激而產(chǎn)生的失控性、持續(xù)性增殖病變。PV 起病隱襲,進展緩慢,晚期可發(fā)生各種轉(zhuǎn)化。年發(fā)病率為 0.4-1.6/10 萬人,50-60 歲多發(fā)。

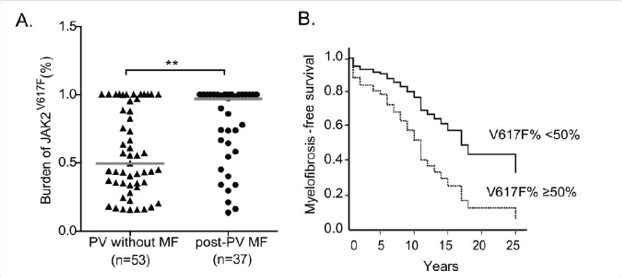

近年來研究統(tǒng)計表明,PV 患者最常見的基因突變是 JAK2-V617F,下圖所示一項研究中,入組 272 例中國 JAK2 突變PV患者的研究結(jié)果表明(圖 1),骨髓纖維化患者中的中位 JAK2 突變負(fù)荷比無骨髓纖維化的PV患者的明顯更高,意味著 JAK2 突變負(fù)荷與骨髓纖維化的進展程度和更嚴(yán)重的脾腫大、更嚴(yán)重的白細(xì)胞增高相關(guān)。并且研究發(fā)現(xiàn)造血干細(xì)胞移植六月后,JAK2 突變陽性的 PV 患者的復(fù)發(fā)率明顯高于 JAK2 突變陰性的患者復(fù)發(fā)率。由此提示,對于 PV 患者,更應(yīng)重視基因突變負(fù)荷,用以指導(dǎo)治療方案的選擇。

PV 起病隱匿,可能出現(xiàn)頭痛、多血癥、瘤癢、血栓形成、胃腸道出血等臨床表現(xiàn)。也有患者在發(fā)生失血、缺鐵性貧血,或血栓形成而就診時被發(fā)現(xiàn)。PV 發(fā)病較為常見的老年患者,也是血管性疾病(如冠狀動脈病)發(fā)生率較高的人群。所以導(dǎo)致并發(fā) PV 時血管性疾病的風(fēng)險顯著增加。

PV 的臨床表現(xiàn)

神經(jīng)癥狀:頭痛最常見。與血粘度升高、血小板增多及腔隙性腦梗塞有關(guān)。

多血質(zhì)表現(xiàn):皮膚紅紫,結(jié)膜充血。呈現(xiàn)「酒醉」面容。

出血:皮膚粘膜出血。與血管內(nèi)膜損傷、組織缺氧、血小板及凝血因子異常有關(guān)。

肝脾腫大:是 PV 重要體征之一。

血栓形成和栓塞:其中腦血栓形成最多見。

PV 的診斷標(biāo)準(zhǔn)

①HGB:男性 >165 g/L、女性 >160 g/L,或 HCT:男性 >49%、女性 >48%;

②骨髓活檢示三系高度增生伴多形性巨核細(xì)胞;

③有JAK2突變。

次要標(biāo)準(zhǔn):血清 EPO 水平低于正常參考值水平。

PV 診斷需符合 3 條主要標(biāo)準(zhǔn)或第 1、2 條主要標(biāo)準(zhǔn)和次要標(biāo)準(zhǔn)。

PV 的治療

由于臨床上患者多是在體檢時、或診治其他疾病、或發(fā)生血栓事件時才發(fā)現(xiàn)此病,因此經(jīng)常錯過最佳治療時機,而導(dǎo)致不可逆機體損傷。目前對于 PV 患者的一線降細(xì)胞治療推薦羥基脲和干擾素 α(IFNα),而對于年輕患者和孕婦推薦優(yōu)先考慮使用干擾素α。PV 的治療目標(biāo)是避免初發(fā)或復(fù)發(fā)的血栓形成、控制疾病相關(guān)癥狀、預(yù)防真性紅細(xì)胞增多癥后骨髓纖維化(post-PV MF)和(或)急性白血病轉(zhuǎn)化。抑制骨髓造血功能,使血容量及紅細(xì)胞容量盡快接近正常,延長生存期。

我國相關(guān)指南提出 PV 治療原則包括對癥處理、血栓預(yù)防、靜脈放血、降細(xì)胞治療等,高危患者應(yīng)進行降細(xì)胞治療。推薦羥基脲或 α干擾素(IFN-α)為任何年齡 PV 患者降細(xì)胞治療的一線藥物

干擾素 α 治療 PV 的機制

干擾素作為人體天然存在的細(xì)胞因子,具有廣泛的抗腫瘤免疫調(diào)節(jié)功能,包括激活 NK 細(xì)胞、CD8+T 細(xì)胞、增加腫瘤免疫原性等。IFN α 治療 PV 的作用機制主要為抑制人紅系集落形成細(xì)胞增殖,誘導(dǎo)細(xì)胞遺傳學(xué)緩解以及通過減少 JAK2-V617F 等位基因突變負(fù)荷從而抑制血液疾病。

抑制人紅系集落形成細(xì)胞增殖:紅細(xì)胞過度增殖是 PV 的重要病理特征。干擾素可以抑制類紅細(xì)胞集落細(xì)胞的生長和分化,并刺激成紅細(xì)胞的凋亡。

誘導(dǎo)細(xì)胞遺傳學(xué)緩解:干擾素通過誘導(dǎo)細(xì)胞遺傳學(xué)緩解,作為非致白血病治療方法。

降低 JAK2-V617F 等位基因突變負(fù)荷:干擾素可直接減少攜帶 JAK2-V617F 突變的造血干細(xì)胞數(shù)量達 40%

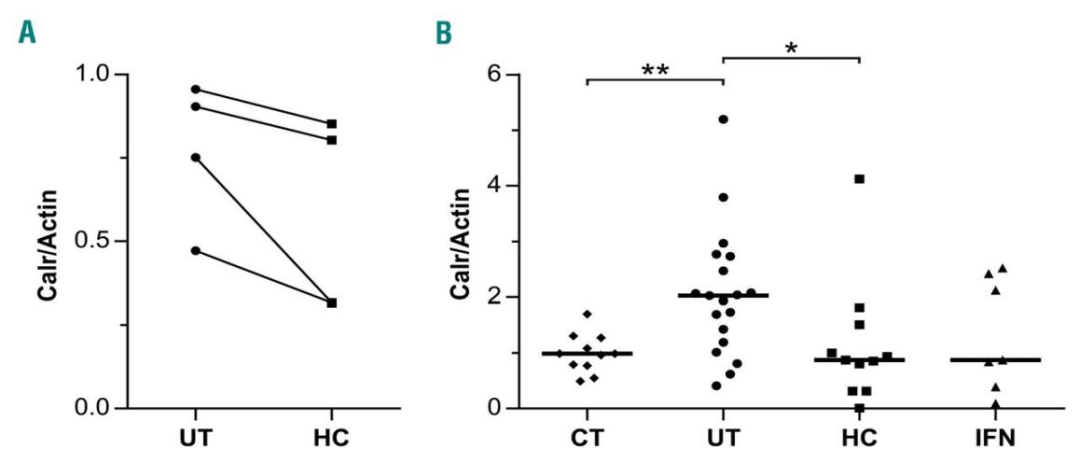

細(xì)胞膜蛋白的研究表明,羥基脲和干擾素 α 影響真性紅細(xì)胞增多癥紅細(xì)胞黏附和膜蛋白表達(圖 2)。使用羥基尿素(HC)和干擾素 α(IFNα)治療后,PV 患者的鈣網(wǎng)蛋白表達顯著降低。

干擾素 α 治療 PV 的臨床療效

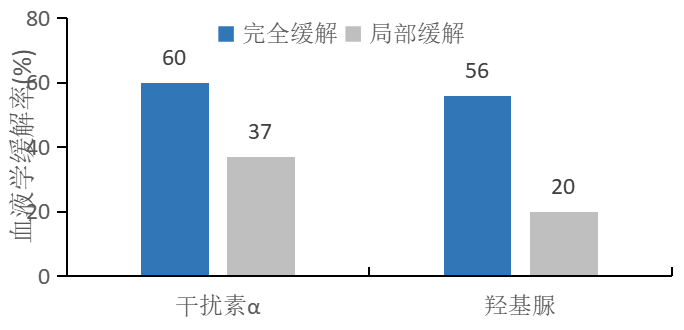

干擾素 α 治療 PV 在內(nèi)的 MPN,97% 患者達到血液學(xué)緩解[5],顯著高于對照組(76%) (P<0.01)。(圖 3)

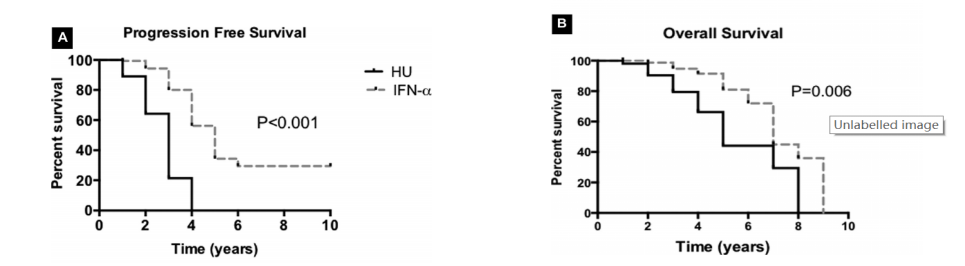

IFNα 治療 PV 在內(nèi)的 MPN,患者疾病無進展生存率以及整體生存率更高,IFNα 與羥基脲治療患者的疾病無進展生存中位時間(IFN-α 和羥基脲組分別為 5.0 年和 3.1 年)(P<0.001)(圖 4A)和整體生存中位時間(IFN-α 和羥基脲組的 7.8 年vs 5.8 年)(P=0.006) (圖 4B)均有顯著改善。

干擾素 α 治療 PV 的用量用法

IFNα 治療 PV 用藥方法為 30μg~50μg /次,每日或隔日一次皮下注射。一般生效的中位時間為 8~12周,血像改善需 2~3 個月,骨髓細(xì)胞學(xué)改善需 6~12 個月。聯(lián)合靶向藥物、化療可增強臨床療效。此外,IFNα 還可使 PV 患者的血小板計數(shù)、皮膚瘙癢和脾臟腫大得到顯著改善。

總結(jié)

干擾素 α 具有綜合性的抗腫瘤作用機制,可用于多種骨髓增殖性腫瘤的治療,在治療 MPN 類疾病中,仍然處于一線治療的位置,長期治療有望獲得細(xì)胞遺傳學(xué)和分子遺傳學(xué)深度緩解。PV 治療中,羥基脲或干擾素 α(IFNα)為任何年齡 PV 患者降細(xì)胞治療的一線藥物。早期運用干擾素 α 促進臨床和細(xì)胞學(xué)緩解。

(來源:運私塾)